クロスストリングの張り方には大きく分けてトップダウンとボトムアップがあり、一般的にはラケット変形防止や打感の調整を目的に使い分けます。

また1本張りの場合、経糸の本数とスロート部のホール数の兼ね合いで〔縦糸が16本かつスロートのホール数6つの場合、もしくは縦糸が18本かつスロートのホール数が8つの場合は(アラウンド・ザ・ワールドで張らない限り)〕、自ずと横糸はボトムアップになるラケットもあります。

先日、SNSでトップダウンとボトムアップでテンション分布がどう変わるのかという議論になり、あらためて「張り始めの部分のテンションの方が低くなり、張り終わり部分の方がテンションが高くなる」という傾向を知りました(お恥ずかしながら、それまで自分は張り始めの方がテンションが高くなると思い込んでいました)。

川副研究室の報告でもそのような結果が出ていますので間違いないと思いますが、今回は実際に自分でも横糸のテンション分布について検証してみたので、結果をご報告します。

トップダウンとボトムアップによるテンション分布の違い:川副研究室の研究結果は?

川副先生の論文「テニスラケットのフレーム振動におよぼすストリングスの張り方・張力分布の影響

(1本張りと2本張りの張力分布の違いの影響)」では、要約すると以下の実験結果が出ています。

【トップダウンとボトムアップによるテンションの違い】

- トップダウンは根元側の張力が高め

- ボトムアップは先端側の張力が高め

- 横糸は縦糸の抵抗により10ポンド程度は張力が低め

- ただし張力分布は飛びには大きな影響はないと推測される

つまり、トップダウンではフェイス上部が柔らか目・下部硬め、ボトムアップではフェイス上部が硬め目・下部が柔らか目、ということになります。

同ラケット・同ストリング・同テンションでトップダウンとボトムアップを貼り分けた結果

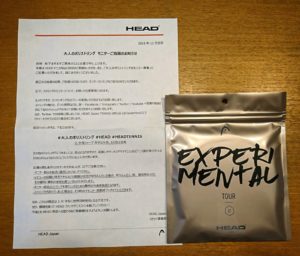

次のセッティングで、トップダウンとボトムアップを張り分けました。

セッティング

【セッティング】

- ラケット: プロスタッフX(16×19)

- ストリング:Yonex Polytour Fire 1.25mm

- テンション:49ポンド

- プレストレッチ:5%

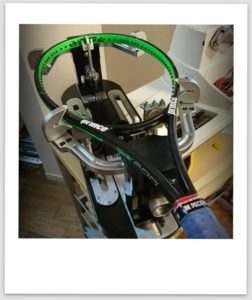

- ストリンギングマシン:GOSEN 20EX(gm20ex)※コンピューター制御

- その他:横糸の摩擦取りは行わなかった

幸い、ほぼ同様のテンションで上手く張り上げることができました。

6点サポートのマシンで、トラブルや張り上がりの変形もなく、それぞれ30分程度で作業完了しました。

ストリングメーターにてテンション測定

トーナのストリングメーターを用いて、1-19本目・一番真ん中の各横糸のテンションを測定していきました。

ストリングメーターはバネの張力によって測定することと、メーターのプラ部材の引っ掛かりで精密さには欠けるため、同じ箇所を3-5回ほど測定し、平均的な値をピックアップして記録していきました。

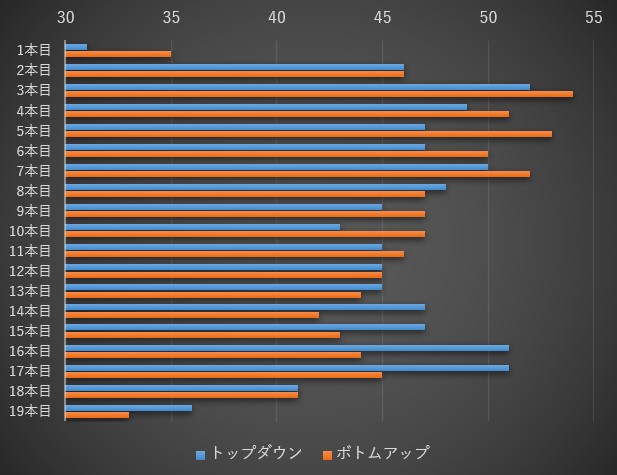

測定結果

結果ですが、川副研究室の結果よりはやや差が小さい傾向でしたが、やはり二つの張り方ではテンション分布が逆になりました。

- トップダウンは根元側の張力が高め

- ボトムアップは先端側の張力が高め

なお、今回の私の条件下では、トップダウンの方が上部下部のテンションの差が小さく、ボトムアップの方がテンション差が大きい(上部が明らかに高い)傾向でした。これには、マシンの性能(コンスタントプルのコンピューター制御かバネ式かの違い等)やフェイス形状、ストリングパターンなどが影響すると考えられます。

測定値

| クロスストリング (上から) | トップダウン | ボトムアップ |

|---|---|---|

| 1本目 | 31 | 35 |

| 2本目 | 46 | 46 |

| 3本目 | 52 | 54 |

| 4本目 | 49 | 51 |

| 5本目 | 47 | 53 |

| 6本目 | 47 | 50 |

| 7本目 | 50 | 52 |

| 8本目 | 48 | 46 |

| 9本目 | 46 | 47 |

| 10本目 | 43 | 47 |

| 11本目 | 45 | 46 |

| 12本目 | 46 | 45 |

| 13本目 | 45 | 44 |

| 14本目 | 47 | 42 |

| 15本目 | 47 | 43 |

| 16本目 | 51 | 44 |

| 17本目 | 51 | 45 |

| 18本目 | 41 | 41 |

| 19本目 | 36 | 33 |

横糸と縦糸のテンション差について

今回は、横糸のテンション分布の測定をメインにしていたため、縦糸のテンションは記録しませんでしたが、念のため縦糸も全て測ってみたところ、確かに川副論文と同様に、縦糸の方が10ポンド程度は張力が高い傾向でした。

指定テンション49ポンドで張り上げましたが、一番端の縦糸2本のみが40ポンド代を示し、それ以外はほぼ50ポンド代後半、60ポンドを示した縦糸も数本ありました。

トップダウンとボトムアップ、どちらが優れているの?

最初に結論を言うと、どちらが優れているという答えはありません。

以前記事にしましたが、ストリング反発性はテンションの違いによる影響を受けない(正確には、無視して良い程度の影響しかない)ということが分かっており、

また、テンションの違いはスピン量にほとんど影響しない(ばらつきの範囲を超えるほどの大きな差異ではない)ということも分かっているため、テンション分布の違いが性能的な差にはつながりにくいと考えられます。

トップダウンとボトムアップでは、性能的な差はないと考えられるので、主観的な打感や打球音を自分の好みに当てはめて選択するのが一番の正解だと思います。

実際にヒッティングした感想

それぞれ交互に打ち比べてみました。

事前にテンション分布が異なることを把握した上で打ったため、先入観を排除することは難しいのですが、個人的な体感の違いは「テンションの若干の違い(トップダウンの方が柔らかく感じる)」と「球持ち感の違い(トップダウンの方が球持ちが良く感じる)」でした。

私の場合はボトムアップよりはトップダウンの方が心地良く打てたため、こちらの方が合っているのかな。

とは言いつつ、事前に教えられなければどのように張り上げたかを判別することは(見た目でも体感でも)恐らくできないと思います。私の場合はきっと、張り上がりテンションが違うなぁ程度にしか認識できないことでしょう。

まとめ

事前に把握していた情報、

- トップダウンは根元側の張力が高め

- ボトムアップは先端側の張力が高め

- 横糸は縦糸の抵抗により10ポンド程度は張力が低め

は自分の検証でも正しい結果でした。

どちらも性能的には差がないと考えられるため、それぞれのユーザーの主観でしか良し悪しは判断できません。すなわち自分が気に入った方が正解です。

「トップダウン張りはフェイス下部のテンションが高い傾向で、ボトムアップはフェイス上部のテンションが高い傾向」

「どちらが良い悪いには答えがなく、あくまでも自分の主観で判断・選択すべき」

「特にこだわりがないなら、自分の信頼するストリンガーに一任しても構わない」

このようにまとめたいと思います。