今回、テニスギア研究で有名な川副嘉彦先生の論文「テニスにおけるインパクトのシミュレーション」の内容、ストリングとボールの衝突に関する科学的検証結果の中から、ラケットの打つ場所によって何が変わり、我々プレーヤーにどんな影響があるのかを考えてみたいと思います。

ラケット先端で打つケース、根元で打つケースを上手く使い分けられれば、よりよいプレーヤーに近づいていけるかもしれません。

1. ラケット・ボールの反発係数はラケットの打つ場所によって変わる

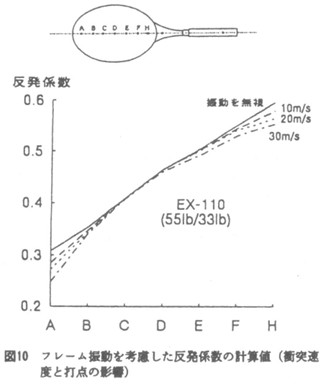

論文内の図から:ヒッティングポイントで反発係数は異なる

この研究では、ラケットのボールを打つ場所によって、反発係数が変化することが明らかになっています。

つまり、ラケットの中央(スイートスポット)で打つのと、先端や根元で打つのでは、ボールの跳ね返り方が異なる、ということです。実験では、ラケットの異なる打点でボールを衝突させた際の反発係数が計算されています。

その結果、ラケットの根元での衝突では反発係数が高く、先端での衝突では反発係数が低くなることが推定され、実験での実測値と予測値がほぼ一致してることも確認されました。

しかしながら、ボールスピードにはスイングスピードも当然影響します。ラケットのスイングスピードが高くなりやすいストローク時には、ラケット先端側の速度が速いため、先端で打つことでボールの速度が上がりやすくなります。

一方、ボレーのようにラケットの速度が小さい場面では、ラケットの根元側で打つほうがエネルギー効率が良く、反発力を最大化できることになります。

川副先生ご本人からもとても分かりやすい以下のコメントをいただいています。

・反発力(ボールを跳ね返す力)は、ラケットの重心に近い側、すなわちラケット面の根元側ほど大きくなる。

・打球速度は、先端側ほど速い打球位置の速度であること、根元側ほど大きい反発力係数であること、その兼ね合いで決まる。以上 川副嘉彦先生からのコメント

以上、ラケットのどこで打つかによってショットの性質が変わることが理解できました。そして状況に応じて打点を意識して使い分けられれば、効果的なショットにつながる可能性があります。

川副嘉彦先生からのコメント「反発係数」と「反発力係数」の違い

補足情報ですが、今回の記事内容について川副嘉彦先生から直接コメントをいただきました。

ボールとストリングの「反発係数」とは、ラケットが固定・静止状態でのストリングとボールの跳ね返り(反発)係数のことであるのに対し、「反発力係数」は、ラケットの動きに対して相対的な跳ね返り(反発)速度のこと(跳ね返りの良さのこと)なので、厳密には違うものとのことです。

2000年以前の論文には「反発力係数」を「反発係数」、あるいは「仮の反発係数」と表示していたが、これは物理学的に正しい用語選択ではないため、その後に川副先生が論文で「反発力係数」という用語を定義され直したそうです。当記事のここまでで用いられている「反発係数」は、正確には「反発力係数」が正しい表現ですので、読み替えてご理解ください。

「ボールの入射速度に対する跳ね返り速度の割合」、すなわち「ラケットの反発力の大きさ」を表すものは、物理学で定義されている「反発係数」とは異なるものです。

物理学で定義されている「反発係数」は、二つの物体の衝突において、衝突前の互いに近づく速さに対する、衝突後の互いに遠ざかる速さの比(衝突の前後での相対速度の大きさの比)です。 したがって、ラケットとボールの反発係数が高い場合、ボールの重量を基準にして,ラケットの重量が軽いほど、ラケットの方が弾かれてしまいます。

当時は、「反発力の大きさ」を表す用語が定義されておらず、古い論文では、「ボールの入射速度に対する跳ね返り速度の割合」を「反発係数」と呼んでいました。 今でも、メーカーのカタログやテニス雑誌などの解説記事では「反発係数」と呼んでいるようです。

長い間、「反発係数」あるいは「仮の反発係数」などと呼ばれていましたが、物理学で定義されている「反発係数」と紛らわしかったので、日本語論文では1998年に「反発力係数」、国際会議の論文では2002年に「Coefficient of Rebound Power」と川副が定義しました。

その後、米国プロ・ストリンガー協会の機関誌論文でも Rod Cross らにより提案され、海外では使われているようです。

・「ラケットの反発力係数」は、衝突位置における「反発係数」、「衝突位置に換算したラケットの重量」および「ボールの重量」により決まります。 反発係数の測定は,ラケットの衝突後の動きを測定する必要があるので、難しく、一般には反発力係数が測定されます。 反発力係数の予測値(シミュレーション結果)は実測値の特長をよく表しています。

・反発力(ボールを跳ね返す力)は、ラケットの重心に近い側、すなわちラケット面の根元側ほど大きくなります。

・打球速度は、先端側ほど速い打球位置の速度と,根元側ほど大きい反発力係数の兼ね合いで決まります。

以上 川副嘉彦先生からのご解説

反発力係数の違いをショットに応用する

ヒッティングポイントによる反発力係数の違いを、例えば次のようにショット応用ができるのではないでしょうか。

- スイングスピードを出せるプレーヤーは、ストロークでは先端で打つ方がパワーを出しやすい

- スイングスピードが遅いプレーヤーは、ヒッティングポイントを根元側にずらす方が楽にパワーを出せる可能性がある

- ドロップショットやドロップボレーはボールの衝突エネルギーを殺す必要があるため、反発係数の少ないラケット先端を上手く使う

- 相手のスピードボールに対するボレーは根元寄りに当てるだけで決定力のある返球になる

- ボレーの繊細なコントロールを重視する場合は先端側を使う(反発係数の大きく飛びすぎる可能性がある根元寄りを避ける)

いかがでしょうか。

2.ストリングのテンションや種類は反発性能にはほとんど影響しない

また、この論文では「ストリングのテンションやストリング種類は反発性能(反発係数)にほぼ影響しない」という研究結果についても紹介されています。

当サイトの過去記事でも扱ったことのある情報ですが、改めて確認していきたいと思います。

一般的に、「ストリングの張上げテンションは反発性能・ボール飛距離に影響する」と考える人は少なくないですが、実際にはストリングの張力や種類を変えても、ボールの反発係数(跳ね返りの割合=衝突前の速度と衝突後の速度の比)にはほとんど影響しないことが明らかになっています。

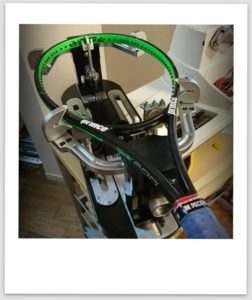

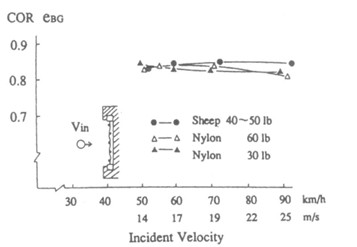

30ポンドと60ポンドでも変わらぬ反発係数!

実験では、30ポンドと60ポンドの張力を設定したストリング(ナイロンとナチュラルの2種類)でラケットヘッドは固定し、ボールの跳ね返り速度を比較したところ、どちらの張力でも反発係数はほぼ一定であることが確認されました。

つまり、「テンションで反発力や飛距離が変わる」「ストリングの種類を変えれば反発力が変化する」といった認識は、科学的には正しくないのです(ただし、全く同じスイングスピードでフラットに当てた場合に限る。ストリングの種類によってスピン性能は変わるため)。

なお、この実験では「ストリングス周りのフレームを固定した条件で、ストリングとボールの反発係数は約0.83(100km/hでボールが飛んできた場合、83km/hの速度で跳ね返る)」という結果が示されています。

ストリングはボールと接触した際に変形しますが、その際のエネルギー損失割合は張力の違いによって大きく変わることがないためです。その結果、張力を変えてもボールの跳ね返り方にはほぼ影響がないのです。

普通のスイングスピードであれば反発係数は変わらない=振っただけの結果が得られる

通常、物体同士が衝突すると、速度が高いほどエネルギーのロスが増え、反発係数(跳ね返りの割合)は低下する傾向がありますが、一般プレーヤーの通常スイングスピードの範囲内(30m/sの範囲)では、反発係数はほぼ一定のままであることが示されています。

例えば、ボールの入射速度を14m/sと25m/sに設定した実験では、両方の速度において反発係数はほぼ変わりませんでした。これは、ストリングの非線形な特性によるものと考えられています。

ストリングの非線形な特性とは、ストリングは変形すればするほど硬くなるという性質のことです。そのため、ある程度の高速でボールが衝突した場合でも、それに応じてストリングが急激に硬くなるため、結果として反発係数は一定に保たれるのです。

ここで補足しておきたいのは、ボールとストリングの衝突速度はあくまでも『反発係数=跳ね返りの割合』には影響しないということであり、絶対的スイングスピードが上がれば衝突後の絶対的ボールスピードも上がる、ということになります。一般プレーヤーであれば、スイングスピードを上げた分だけ速いボールが打てるという理解です。

ただし、衝突速度が極端に高いとストリングの変形やエネルギー損失の影響が大きくなり、反発係数が低下することもあるため、プロレベルの競技者の高速スイング時には「反発係数が低下する」=ボールへ伝わるスイングパワー効率が低下する、ということにはなります。

まとめ

今回紹介した研究結果を整理すると、次のようになります。

- ストリング・ボールの反発力は打つ場所によって変わる。 ラケットの根元では反発力が高く、先端では低くなるため、打点を意識するとショットの質が変わる。

- ストリングのテンションや種類は反発力係数にはほとんど影響しない。 テンションやストリングを変えてもボールの反発係数=跳ね返りの割合は変わらない。通常の衝突速度の範囲では、反発力係数はほぼ一定に保たれる。

これらのポイントを理解することで、ストリングやラケット選び、そしてプレースタイルの最適化に役立てることができるかもしれません。